Debido a una controversia en dos Blogs hermanos, uno de aquí, en Puerto Rico, y otro de allá, en los USA, decidí comenzar una serie de reflexiones dirigidas al fenómeno de la emigración de los puertorriqueños a los USA.

Reflexiono desde una perspectiva muy limitada, tratando de ponerme en el lugar histórico de un evento catastrófico sin precedentes: el sangrado de la mitad de la población puertorriqueña desde el contexto de una colonia hacia las fauces de la bestia...

En la primera parte presenté ligeramente el aspecto cultural como parte del imaginario que se llevaron los de aquí hacia allá. Reconozco que el puertorriqueño, en esa gran emigración del pasado siglo XX hacia los USA, se llevó en su imaginario mucho más que sus canciones, específicamente una imagen en su subconciente de la lucha política colonial de la época. Pero, antes de tocar ese punto, tenemos que referirnos al evento histórico que yo llamo “catastrófico”: la emmigración de la mitad del país hacia la Metrópoli. Utilizo el término “catastrófico” para acentuar que frente a otras circunstancias similares, este caso no tiene precedentes a nivel mundial en cuanto al movimiento demográfico. Y la gran pregunta que trataremos de contestar luego de la referencia histórica que haremos en este espacio: ¿Cómo se define la “nación puertorriqueña” en estas circunstancias...?

Una cita histórica…

Antes de abundar acerca de esta controversia, citaré una parte del libro de José Manuel García Leduc, “Apuntes para una breve historia de Puerto Rico: Desde la prehistoria hasta 1898”, pp. 29-31, Isla Negra Editores. No pretendo decir que este es en su totalidad un libro “fiel” a la historia, a ver qué significa “fidelidad” en el caso de los libros de historia que para eso tenemos a una Ivonne Acosta para discutir acerca de este asunto…

La cita de García Leduc se reduce a un asunto que se ignora en gran parte de la población de Puerto Rico: a partir de la gran emigración de los puertorriqueños a los USA, la historia de Puerto Rico se ha sesgado y con ello la comprensión de la “otredad”. La génesis de esta emigración fue político-económica y sirvió como válvula de escape a un malestar generalizado en una época donde prevaleció la ebullición de una confrontación de fuerzas de liberación puertorriqueña en contra de la Metrópoli.

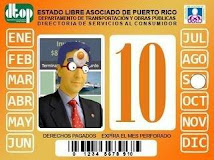

Esta gran emigración sirvió como una válvula de escape para enfriar la convulsión creada por gobernadores militares de los USA en Puerto Rico, y como parte de la fabricación de la mítica etiqueta de “éxito” que tiene esa nueva etapa colonial bajo el régimen conocido como el Estado Libre Asociado (ELA).

Esboza García Leduc:

La población de Puerto Rico era de 3 millones 522 mil (3,522,000) habitantes de acuerdo al censo realizado en 1990. Se estima que la población debió incrementar a 3 millones 700 mil (3,700,000) en 1995. El área urbana mayor es la de San Juan con cerca de 500 mil habitantes; mientras que Ponce, Mayagüez, Bayamón, Carolina y Caguas son las otras áreas urbanas principales con 100 mil o más habitantes respectivamente. La trayectoria histórica de la población de Puerto Rico a partir de la dominación española y después de la rápida decadencia de la población indígena, manifestó el siguiente patrón: reducción en el siglo XVI; estancamiento en el siglo XVII; lento crecimiento hasta las décadas finales del siglo XVIII; rápido crecimiento en las décadas finales del siglo XVIII; y de crecimiento desde el siglo XIX hasta el presnte. En 1899 la población de la Isla se aproximaba al millón de habitantes (953,243 habitantes); o sea, que la población se ha multiplicado más de tres (3) veces, por lo menos, durante el siglo XX.Estas cifras no toman en consideración la emigración de miles de puertorriqueños al extranjero, sobre todo, a los Estados Unidos. El demógrafo Jorge Duany señala que: “Puerto Rico tiene el dudoso privilegio de poseer una de las tasas más altas de emigración en el mundo. En 1990, casi el 44 por ciento de la población de origen puertorriqueño vivía en los Estados Unidos: 2.7 millones de personas, comparadas con 3,5 millones en la Isla. Ningún otro país, con excepción de Irlanda en el siglo XIX, ha sostenido un flujo de emigrantes tan masivo y prolongado en la historia reciente.” (Duany, 1997, p. 7) En otras palabras, que bajo cualquiera consideración la emigración es uno de los fenómenos sociales más relevantes en la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. La emigración se inició a principios del siglo pero fue más numerosa a partir de los 1940 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial (cerca de 1939-1945) debido a la decadencia de la industria azucarera- basada en los monopolios latifundistas, principalmente, de capital foráneo.La mayor parte de esa emigración se dirigió, originalmente, al nordeste industrial de Estados Unidos a las provincias (estados) de New York, New Jersey, Pennsylavania, Connecticut, Massachussetts, Illinois y Ohio, principalmente; pero en años recientes se ha dirigido, cada vez más, a otras provincias (estados) como Florida, California y Texas. Una mención especial merece la emigración de puertorriqueños de las islas-municipios de Vieques y Culebras a las Isla Vírgenes- colonias de los Estados Unidos-, sobre todo, a la isla de Santa Cruz. Esta emigración se dio debido a la apropiación forzosa- expropiación- de la mayoría de las tierras de ambas islas-municipios por la Marina de Guerra de los Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El cuerpo castrense estadounidense ya se vio forzado a salir de Culebras y actualmente el pueblo puertorriqueño- unido, posiblemente, como nunca antes- reclama su salida inmediata de Vieques.La emigración estacional fue otra manifestación importante de la emigración puertorriqueña debido a que constituyó un componente básico de las estrategias económicas desarrollistas implantadas en Puerto Rico con la hegemonía política de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático (P.P.D.) a partir de los 1940. Esta fue, básicamente, una estrategia para conjurar artificialmente el crónico desempleo que entonces existía en la Isla. La emigración estacional consistía en en el “movimiento anual de grandes contingentes de trabajadores puertorriqueños a las fincas de Estados Unidos durantes las épocas de siembra y de cosecha de ciertos productos agrícolas.” El gobierno de Puerto Rico hasta organizó un Negociado de Empleo y Migración para encargarse de la emigración estacional anual de miles de trabajadores agrícolas puertorriqueños que durante ciertos meses del año iban a los Estados Unidos a trabajar y después regresaban a sus hogares a Puerto Rico. Si bien es cierto que miles de trabajadores puertorriqueños levantaron sus familias participando de la emigración estacional, no es menos cierto que fueron sometidos, frecuentemente, a condiciones inhumanas de trabajo y las inseguridades de empleo asociadas a ésta. (Nieves Falcón, 1987, pp. 9-17)En 1960 se inició un reflujo migratorio con el regreso de algunos de los que habían emigrado en las décadas anteriores a la Isla. No obstante, los puertorriqueños (o sus descendientes) en los Estados Unidos eran más de 2 millones 500 mil (2,500,00) en el 1990. El hecho apunta a un fenómeno más complejo que es el movimiento bidireccional de puertorriqueños entre Puerto Rico y Estados Unidos. Jorge Duany señala al respecto que: “En la segunda mitad del siglo XX, este tráfico bidireccional ha adquirido dimensiones extraordinarias en la medida en que una alta proporción de personas se desplaza entre ambos territorios sin intenciones de residir permanentemente en ninguno de ellos. Sin exagerar el monto de este flujo pendular, es previsible un aumento en el número de puertorriqueños que se percibe y comporta como conmuters, es decir, como pasajeros de ida y vuelta en la famosa “guagua aérea” de Luis Rafael Sánchez. (Duany, 1997, p. 26)

La complejidad de la emigración del puertorriqueño a los USA se debe mirar desde el lente político de una COLONIA que padece por su condición y es desangrada para llevar parte de su alma a los guetos de USA.

En este sentido, los puertorriqueños de “acá” debemos ver a los de “allá” con una compasión y un mejor entendimiento. La “nación” puertorriqueña se tuvo que ver obligada a definirse en dos espacios…

La jueza Sonia Sotomayor, quien es el motivo para que esta discusión de la emigración aparezca en este Blog, es parte de ese complejo contexto histórico de la “otredad” del puertorriqueño. Somos “otro” aquí en la Isla, y somos “otro” allá, en las fauces de la bestia…

No hemos terminado… Esta reflexión todavía continuará…

Mientras el hacha va y viene, observen este reportaje de un avión que llevaría más rápido a los puertorriqueños a Nueva York: negocio redondo…

16 comentarios:

Mi clase de historia. Gracias Elco.

Me traíste a la memoria un viejito que iba a la iglesia donde yo me congregaba hace varios años atrás. El fue uno de esos que emigró para recoger tomates y fresas y se quedó en uno de esos viajes. Por "allá afuera" conoció a su esposa, otra puertorriqueña que emigró y se casó. Luego cuando se retiró recogió su dinero que guardó, compró una casa en Cayey y se retiró a buen vivir. Pero su caso no era uno típico. No todas las historias de emigración boricua terminan felices.

Adelante y éxito.

Does it even matter?

Estimado Elco Lao,

Muchos saludos. Disculpe la lentitud en comentar.

De mi parte, al leer su pregunta, ¿Cómo se define la nación puertorriqueña en estas circunstancias? Pues, hay dos contestaciones, la espontánea, la que sale sin pensar, “es una nación agredida, maltratada, y desvalorizada”. Y la otra es la que tendría que pensar detenidamente, por lo cual no puedo decir en este momento.

¿Por qué la veo como una nación agredida, maltratada, y desvalorizada? Porque hemos estado desde nuestros comienzos siendo eso, agredidos por los colonizadores y la clase dominante, maltratados en cuanto a todo lo que representa nuestra identidad, y desvalorizados en cuanto a nuestras capacidades y talentos humanos. Y lo mas que duele, es ver a muchos puertorriqueños haciendo lo mismo contra sus hermanos, ya sea porque pertenecen a una elite social, o al partido anexionista, o por la gran ignorancia que domina sus mentes (lo cual es parte del plan manifiesto y malévolo de los de arriba), o por lo que sea. Por eso la reacción ante la puertorriqueñidad de Sotomayor no se hizo esperar, porque eso viene de puertorriqueños ignorantes que con esos comentarios, razonamientos irracionales y acciones le hacen el juego al verdugo de nuestra patria.

Ciertamente, ese asunto de la emigración es catastrófico, a tal punto de ver a puertorriqueños de “allá” negando a los puertorriqueños de “acá”. Concurro con usted, la emigración es un asunto político y es un plan manifiesto para acabar con nosotros y mantenernos divididos. Lo más terrible es que muchos puertorriqueños no se dan cuenta de esto y de cómo ellos colaboran con esto.

Hasta aquí por el momento…

Saludos

Estimado Elco Lao,

Usted plantea una pregunta que da pie a reflexionar varios argumentos. Para comenzar somos una nación dividida, x cantidad dentro del país y otra cantidad x fuera del país, por las razones que sean. Somos una nación dividida que nosotros mismos nos estamos separando. Se me viene a la mente el caso de Irlanda y el nombre de Eamon de Valera, nacido y criado en Nueva York, de madre irlandesa y padre español, considerado uno de los grandes apósteles de la lucha por la liberación de Irlanda del yugo Ingles. Otro de los casos es de la historia de nación judía, donde uno de sus primeros ministros y fundadora, Golda Meier, nacida y criada en Rusia, y luego en Milwaukee, Wisconsin, ella fue una de las creadoras del estado judío, y quien solía viajar a EU para recaudar dinero para el progreso de Israel. Tenemos que combatir ese colonialismo malsano que nos niega los derechos de hombre a hombre y nos condena a ser un pueblo sin patria.

Luego sigo…

Saludos

Prometeo, Anónimo, Doña Bianca y Don Segundo:

Gracias por su visita comentarios.

Todavía estoy elaborando la siguiente parte de esta serie de escritos. He dejado la pregunta "¿Quiénes no son de aquí?", como una propuesta, o como lo llaman en el método cientifico: problema o hipótesis...

Elaboraré algunos asuntos que plantean Segundo y Bianca en otro de los escritos de la serie.

NO pretendo ser un maestro de historia, porque mi área de enseñanza son las Matemáticas. Sólo trato de descifrar lo poco que sé de la materia y me apoyo en mi visión ideológica (de aquí mi "discrimen"), en mi revisión de lecturas viejas y nuevas, y en un principio: "Todos somos hermanos de una raza: la raza humana..."

La gran nación nuestra es el tercer planeta y nuestro nacionalismo puertorriqueño se restringe a una de las comunidades de ese planeta que llaman Tierra.

Las primeras emigraciones de puertorriqueños hacia los Estados Unidos comienzan desde antes de la ocupación militar de Puerto Rico por tropas norteamericanas. Estos fueron en su gran mayoría exiliados políticos, revolucionarios puertorriqueños que conspiraban en territorio norteamericano para romper definitivamente con la confunda del colonialismo español.

Manuel Maldonado Denis.

Puerto Rico y Estados Unidos Emigración y Colonialismo

Continua.

Si mi amigo usted tiene razón.

Estamos trabajando en otras notas.

Elco Lao:

Buscare la información que me indica.

Mil gracias

Don Segundo:

Lo que dice es cierto...

Pero, el golpe grande de la emigración de puertorriqueños al que me refiero, de donde provienen los padres de la jueza Sonia Sotomayor, tiene una mayor repercusión política y social:

1. salen de un Puerto Rico que está en un proceso de ebullición nacionalista y;

2. son estos los padres de una generación que en el campo demográfico se les llama los "baby boomers"

Le adelantaré una de las referencia que utilizaré luego:

"Fifty Years of Commonwealth: The Contradictions of Free Associated Statehood in Puerto Rico" de Jorge Duany & Emilio Pantojas-García; en la página web:

http://epantojas.uprrp.edu/pdfs/Duany%20and%20Pantojas%20Commonwealth.pdf

En este escrito debe buscar en la página 26 una tabla titulada "Net Migration from Puerto Rico to the United States, 1900-1999" y sacada del escrito de José L. Vázquez Calzada, "‘Demographic Aspects of Migration’; U.S. Commission on Civil Rights, Puerto Ricans in the Continental United States: An Uncertain Future".

Cuando vea los números se sorprenderá de la masividad del movimiento poblacional entre el 1940 y el 1969, que en la historia de Puerto Rico se tiene como el período de progreso del Estado Libre Asociado.... Notará que en una década se reduce ese tránsito hacia los USA y que en la década de los 1980's aumenta dramáticamente de nuevo...

Los padres de la jueza Sonia Sotomayor deben estar ubicados en la gran emigración al final de la primera mitad del siglo XX, y abundaré después acerca de cuáles implicaciones históricas tuvo ese período en el imaginario de un gran sector de los emigrantes puertorriqueños a USA.

Don Segundo:

Cuando me refiero a lo "catastrófico", aludo a la magnitud NUMÉRICA, y a la infraestructura que creó el Estado colonial para viabilizar esta carretera.

En este sentido, el asunto político estuvo afectado en gran parte por esa gran emigración, que algunos creen que se ha dado por decisiones "personales" e "individuales", pero que fueron mayormente viabilizadas y promulgadas por el Estado.

Ese mismo Estado colonial que a falta de argumentos para viabilizar una descolonización, prefirió mantener la colonia a costa de un vaciado poblacional masivo. Esta NO es la misma historia de los emigrantes de otros países a los USA, sino que es OTRO tipo de movimiento poblacional PLANIFICADO en el propio esquema de manipulación COLONIAL. Es en este sentido que AFECTA nuestra concepción de "nación puertorriqueña", porque no pedimos esa emigración a los USA, sino que se nos impuso.

Así como los nazis llevaron a los judíos a los guetos por trenes, el gobierno de la Metrópoli llevó a los puertorriqueños a los guetos de los USA...

Los diferentes tipos de puertrriqueños en Estados Unidos es porque provenían de diversos grupos sociales. Los de fines del siglo 19 eran exilados políticos entre los que había profesionales y artesanos. En los 1950 y 1960 salio mucha peonada y campesinos pauperizados, pues aunque la población pobre creció por los mejores medios de alimentación y medicinas, no mejoraron a la par los medios de producción y de educación. No había empleo en el modelo económico creado, por eso se estimuló la emigración. Las emigraciones son fenómenos del capitalismo que se dan en todos los países. Los dominicanos vienen a Puerto Rico, no porque su país esté peor que hace 40 años, sino porque el capitalismo dominicano de las últimas décadas estimuló ese fenómeno. Desafortunadamente, a los sectores pobres de un país no los consultan sobre estos cambios demográficos y los ponen a competir con los recién llegados por los empleos y vivienda. Esto crea esas actitudes de rechazo contra los inmigrantes. El capitalismo de ese país se beneficia de esta competencia y de mantener un grupo sometido por discrimen. Si, a pesar de todos los obstaculos, alguno de esos discriminados llega a tener dinero y/o poder, el discrimen no funciona porque en las esferas altas vales por lo que tienes.

Anónimo:

La emigración a la que me refiero, de los puertorriqueños a USA, con su pico entre los 1940's y 1970's, es muy distinta a la de los dominicanos a Puerto Rico.

La República Dominicana NO es una nación-colonia con personas que tienen ciudadanía de USA.

Por otro lado, reconozco el rol del cpitalismo en esta ecuación, pero, mucho antes de la existencia del capitalismo, el ser humano ha poblado el mundo a través del desplazamiento de sociedades.

Es decir, si tomamos la emigración como fenómeno social, tendríamos que hablar de los desplazamientos de sociedades desde el África hasta Europa y desde el norte de América hasta el sur, incluso, se dice que antiguamente existieron desplazamientos de poblaciones orientales hacia las regiones de lo que hoy conocemos como Chile y Perú... mucho antes que el capitalismo. Hasta se habla de una expedición China por el Caribe, mucho antes que Cristobal Colón...

Mañana abundaré en este fenómeno de la emigración de los puertorriqueños a USA, para que podamos comprender las diferencias con otras emigraciones...

Gracias por su visita y comentarios...

“Las cifras del censo muestran claramente el acelerado aumento de la emigración puertorriqueña a Estados Unidos. Como procedentes de Puerto Rico, se informan 1,904 personas en 1940; el año siguiente, 988 personas, y el siguiente, 1,837. De ahí en adelante, se acelera el aumento: 2,599 en 1943; 7,548 en 1944; 14,704 en 1945; 21,531 en 1946; y ya para abril de 1947, en esos cuatro meses solamente, han arribado a New York en los últimos sietes años.

Bernardo Vega

Tomado del libro Memorias de Bernardo Vega, editadas por Cesar Andréu Iglesias.

Estimado Elco Lao,

Le invito a leer un mensaje que Myrisa dejo en nuestro blog, esta bajo la entrada "Sonia Sotomayor" y se titula, "Protesta contra la Discriminacion de Puertorriqueños Contra Puertorriqueños". El comentario es largo, pero quiero resaltar aqui un parrafo donde ella dice lo siguiente:

"No hay nada especial en ser puertorriqueño, como no lo hay en ser italiano o suizo porque el nacimiento y la cultura que nos toca es un accidente biológico."

Ahora digo yo, ¿que diache es eso, que mogolla es esa?

Dos medidas que han propuesto con el mayor descaro y que son: la emigración masiva de puertorriqueños y la esterilización de las mujeres en Puerto Rico.

El secretario de planificacion familiar del gobierno de Puerto Rico, dice que aproximadamente 200,000 mujeres lo que equivale al 35% de la población femenina puertorriqueña […]

Si a esto se une el hecho de que ya hay dos millones de puertorriqueños residentes en Estados Unidos, prácticamente expulsados de nuestra tierra por las condiciones deplorables a que nos ha sometido el sistema colonial y que han tenido que venir aquí a vivir en los ghettos de las ciudades de este país, a someterse a las humillaciones y las discriminaciones mas veja miñosas de una sociedad que le resulta hostil porque su clase dominante mantiene el racismo y los prejuicios de toda índole como valores dentro de la misma.

Lo que se pretende es deshacerse de Puerto Rico a la nación puertorriqueña […]

Juan Mari Bras

Intervención ante el comité

Comité de Descolonización,

Organización de Naciones Unidas

11 de Noviembre de 1974

Publicar un comentario